データ集計に時間をかけすぎていませんか?

フィルタをかけては手入力で集計…という作業の繰り返しは、Excelの「SUMIF・COUNTI

」を覚えて卒業しましょう。

SUMIFは「合計」を、COUNTIFは「件数」を集計する関数です。これらの関数を使えば、データから条件に合うものを自動集計してくれます。

本記事では、1つの条件を設定する「SUMIF・COUNTIF」から、複数条件で集計できる「SUMIFS・COUNTIFS」の使い方まで、集計作業の具体例を交えて解説します。

SUMIF・COUNTIFを覚えて、業務効率化をしましょう!

Excel集計を効率化するためにSUMIF・COUNTIFを覚えよう!

週次・月次で定期的に行う、Excelデータの集計作業。

「営業担当別の売上実績を出す」「製品別の販売件数を確認する」といった作業を、1つずつフィルタをかけて集計していませんか?

手作業での集計は、データや条件の数が増えるほど時間と手間がかかり、集計ミスの原因にもなりかねません。

データ集計を劇的に効率化してくれるのが、SUMIFとCOUNTIFです。

集計したい条件さえ設定してしまえば、データの中から該当するものを自動集計してくれます。

本記事では、初心者の方でも集計方法を覚えられるよう、計算式の内訳や、実務でどのように使えるのかを解説。

応用編として、期間指定や部分一致といった、集計に便利なテクニックも紹介します。

Excelでの集計作業に時間がかかっていて困るという方は、ぜひご覧ください。

SUMIF・COUNTIF関数とは?違いと基本的な使い方

SUMIFとCOUNTIFは、どちらも「指定した条件に合致するデータを集計する関数」です。

両者がどのように違うのかは、以下の通りです。

- SUMIF:指定した条件に合致するデータの「合計」を計算します。

- COUNTIF:指定した条件に合致するデータの「件数」を数えます。

例えば製品の売上データがあるとして、SUMIFなら「各製品の合計売上額を出す」、COUNTIFなら「各製品の販売件数を出す」といった使い分けをします。

集計の際、「合計を出したいのか」「件数を数えたいのか」を初めに確認しておけば、SUMIFとCOUNTIFのどちらを使うべきかが明確になります。

まずは「1つの条件に合致するデータ」を集計してみよう

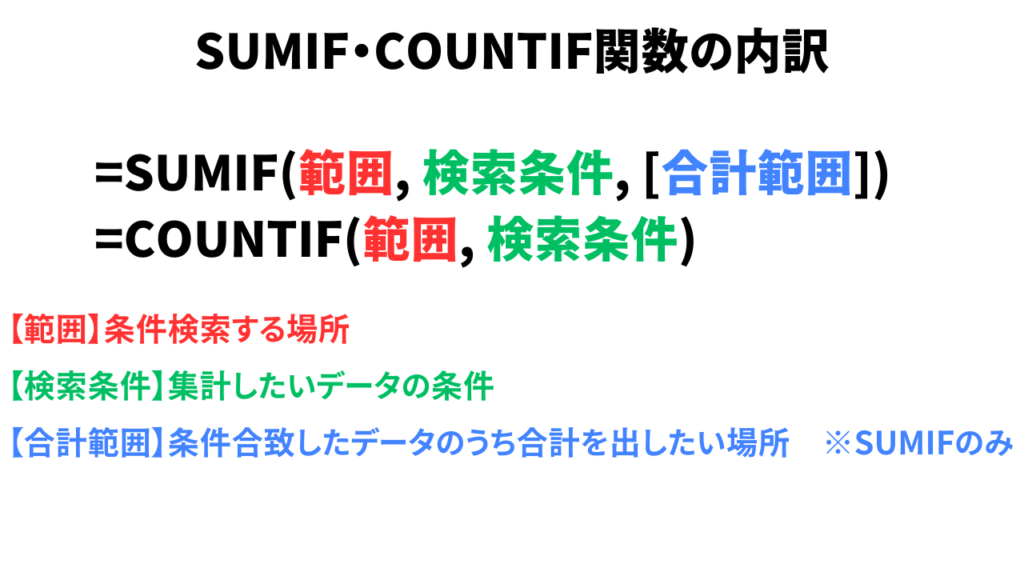

SUMIFとCOUNTIFの計算式内訳は、それぞれ図の通りです。

この関数では、「1つの条件に合致するデータ」を集計できます。

関数は、Excelのアイコンから数式を呼び出しましょう。

- 反映させたい場所のセルをクリック

- 数式から「SUMIF」または「COUNTIF」を検索して選択

SUMIFの設定方法

例えば、売上データのうち「各製品の合計売上額」を集計するとします。

まずは、集計用の表を作りましょう。

集計表のSUMIF関数は、

=SUMIF(範囲:「製品名」の列,検索条件:「該当する製品名」のセル,合計範囲:「売上額」の列)

「範囲」「合計範囲」は同じで、「検索条件」の製品名だけ変えていけば、各製品の合計売上額が自動集計できます。

と設定します。

COUNTIFの設定方法

例えば、売上データのうち「各製品の販売件数」を集計するとします。

こちらも、まずは集計用の表を作ります。

集計表のCOUNTIF関数は、

=COUNTIF(範囲:「製品名」の列,検索条件:「該当する製品名」のセル)

と設定します。SUMIF関数と違い、「合計範囲」は不要です。

「範囲」は同じで、「検索条件」の製品名だけ変えていけば、各製品の販売件数が自動集計できます。

売上額と件数を同じ表に集計したい場合は、それぞれ列を作成し、SUMIF・COUNTIFを指定すればOKです。

実務で使うのは、複数条件を設定できるSUMIFS・COUNTIFS

SUMIF・COUNTIFは便利な関数ですが、「条件を1つしか設定できない」という欠点があります。

実務では、「各支店の売上高を、製品別に見たい。各月の推移も出してほしい」など、複数の条件を組み合わせて集計したいケースが多いでしょう。

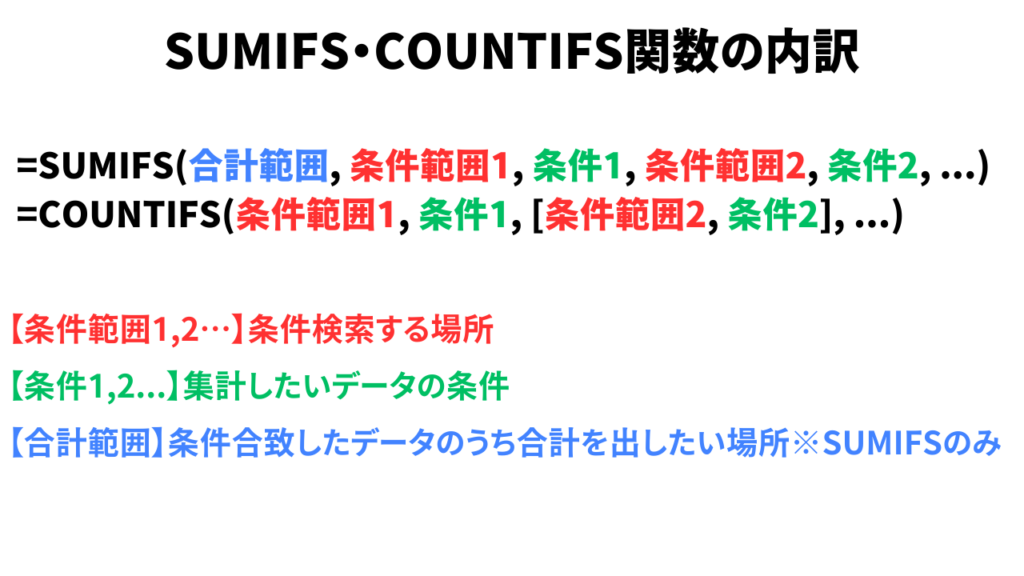

複数条件を設定する場合、SUMIFS・COUNTIFSを使います。

SUMIF・COUNTIFがわかっていれば、条件が増えるだけで考え方はほぼ同じなので、そこまで難しくありません。

SUMIFS・COUNTIFSの計算式内訳は、それぞれ図の通りです。

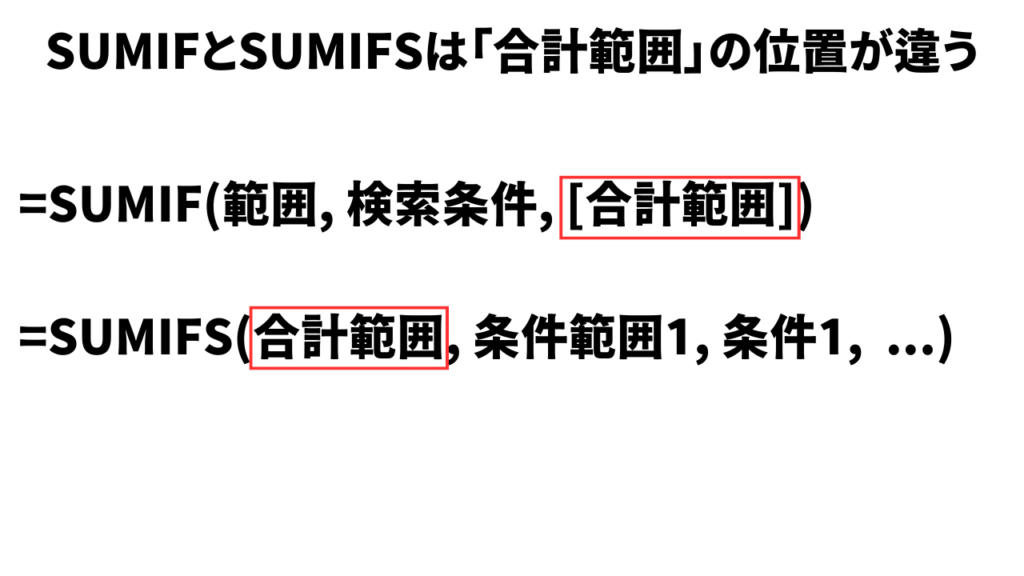

注意点として、SUMIFとSUMIFSでは「合計範囲」の位置が違います。

SUMIFSだと、合計範囲が一番最初に来るんです。

SUMIFとSUMIFSで、順番を統一してくれたらいいのに…と思っていますが、慣れるしかないです^^;

SUMIFSの設定方法

例えば、売上データのうち「各製品の合計売上額を、支店別に集計する」とします。

条件は、「製品」「支店」の2つです。

まずは、集計用の表を作りましょう。

集計表のSUMIFS関数は、

=SUMIFS(合計対象範囲:「売上額」の列,条件範囲1:「製品名」の列,条件1:「該当する製品名」のセル,条件範囲2:「支店」の列,条件2:「該当する支店」のセル)

と設定します。

「範囲」「合計範囲」は同じで、「条件1:製品名」「条件2:支店」を変えていけば、各製品の合計売上額が、支店別に自動集計できます。

COUNTIFSの設定方法

例えば、売上データのうち「各製品の販売件数を、支店別に集計する」とします。

条件は、「製品」「支店」の2つです。

こちらも、まずは集計用の表を作ります。

集計表のCOUNTIFS関数は、

=COUNTIFS(条件範囲1「製品名」の列,条件1:「該当する製品名」のセル,条件範囲2:「支店」の列,条件2:「該当する支店」のセル)

と設定します。SUMIFS関数と違い、「合計対象範囲」は不要です。

「範囲」は同じで、「条件1:製品名」「条件2:支店」を変えていけば、各製品の販売件数が、支店別に自動集計できます。

売上額と件数を同じ表に集計したい場合は、それぞれ列を作成し、SUMIFS・COUNTIFSを指定すればOKです。

SUMIFSで効率化できる業務例

SUMIFS関数でどのような集計業務を効率化できるか、具体的な例を見ていきましょう。

売上実績の集計

売上データから、「製品ごと、支店別の合計売上額」を集計したい場合、

=SUMIFS(合計対象範囲:「売上額」の列,条件範囲1:「製品名」の列,条件1:「該当する製品名」のセル,条件範囲2:「支店」の列,条件2:「該当する支店」のセル)

と設定します。

「売上額」を「粗利額」に変えたり、「支店別」を「営業担当別」に変えたりすると、集計の幅が広がります。

経費の集計

経理データから、「2025年4月1日から4月30日の期間中に使用した、旅費交通費の合計」を集計したい場合、

=SUMIFS(合計対象範囲:「支出」の列,条件範囲1:「勘定科目」の列,条件1:「旅費交通費」,条件範囲2:「日付」の列,条件2:「2025年4月1日以降」,条件範囲3:「日付」の列,条件3:「2025年4月30日以前」)

と設定します。

「支出」を「収入」に変える、勘定科目を「通信費」「水道光熱費」などに変える、期間を変更するなどで、簡易的な収支管理表を作成することも可能です。

作業工数の集計

日々の業務報告データから、「Aさんが、プロジェクトBに費やした工数」を集計する場合、

=SUMIFS(合計対象範囲:「工数」の列,条件範囲1:「社員名」の列,条件1:「Aさん」,条件範囲2:「作業内容」の列,条件2:「プロジェクトB」)

と設定します。

「社員名」や「作業内容」を変更することで、誰がどのような作業に工数をかけているかが把握できます。

CONUTIFSで効率化できる業務例

件数を数えるCOUNTIFSでは、例えば以下のような集計作業が効率化できます。

製品販売件数の集計

売上データから、「製品ごと、支店別の合計販売件数」を集計したい場合、

=COUNTIFS(条件範囲1「製品名」の列,条件1:製品名,条件範囲2:「支店」の列,条件2:支店名)

と設定します。

SUMIFS関数と同様、「支店別」を「営業担当別」に変えるなどすると、集計の幅が広がります。

製品満足度アンケートの集計

アンケート回答データから、「問1に【はい】と答えた人で、かつ【女性】の人数」を集計したい場合、

=COUNTIFS(条件範囲1「問1 回答」の列,条件1:「はい」の回答,条件範囲2:「性別」の列,条件2:「女性」の回答)

と設定します。

設問数が多いと設定が大変ですが、定期的に同じアンケートを取得するのであれば、一度設定すると今後も使えるので便利です。

架電件数の実績集計

お客様への架電履歴から、「営業担当別の、2025年8月1日から8月31日の期間中に行った架電の件数」を集計したい場合、

=COUNTIFS(条件範囲1:「営業担当」の列,条件1:担当者名,条件範囲2:「日付」の列,条件2:「2025年8月1日以降」,条件範囲3:「日付」の列,条件3:「2025年8月31日以前」)

と設定します。

架電した結果、「見込みあり」「見込みなし」といった確度も知りたい場合は、条件を追加することで集計可能です。

便利テクニック

SUMIF・COUNTIFをより便利に使うために、検索条件の幅が広がるテクニックを3つ紹介します。

期間指定の集計

「2025年4月1日から4月30日までの売上合計」のように、日付を指定して集計したい場合に使います。

期間の初めは「〇〇以上」、末尾は「〇〇以下」という条件で、それぞれ設定すればOKです。

「2025/4/1」以上の日付 → ”>=”&C1 など(直接入力は ”>=2025/4/1” )

「2025/4/30」以下の日付 → ”<=”&C2 など(直接入力は ”<=2025/4/30″ )

該当する文字列に当てはまるデータの集計

セルではなく文字列を条件にしたい場合は、 “営業部” のようにダブルクォーテーションで囲めば設定可能です。

部分一致の検索

文字列を条件にする場合の応用編です。

例えば「東京」の完全一致ではなく、名称に「東京」が含まれるデータを集計したい場合、ダブルクオーテーションの内側にワイルドカード(*)を入力します。 “*東京*” と指定すると、「東京支店」「東京都」など、名前に「東京」を含むデータが集計できます。

まとめ:SUMIF・COUNTIFで集計作業を効率化しよう!

本記事では、集計作業が効率化するSUMIF・COUNTIFを紹介しました。

実務では複数条件で集計することが多いため、SUMIFS・COUNTIFSを使いこなせることを目指しましょう。

=SUMIF(範囲, 検索条件, [合計範囲])

=COUNTIF(範囲, 検索条件)

=SUMIFS(合計範囲, 条件範囲1, 条件1, 条件範囲2, 条件2, …)

=COUNTIFS(条件範囲1, 条件1, [条件範囲2, 条件2], …)

初めは難しく感じるかもしれませんが、一度使い方を覚えておけば、様々な集計作業に利用できます。

まずは、ご自身や部署が行っている集計作業にどのようなものがあるか?SUMIF・COUNTIFが利用できないか?を検討してみましょう。